- 北京汇文中学“贺龙班”成立 全国招生贯通化、一体化培养田径人(02月23日)

- 怀念一位百岁晋绥老前辈(01月27日)

- 家中吊唁蹇阿姨……(01月03日)

- 他是最后一位亲历者(11月28日)

- 永远和老区人民在一起(09月09日)

- 基金会七年资助2918名寒门学子圆梦大学(09月07日)

- 岢岚县举行“2022晋绥情·阳光助学公益活动”捐助仪式(09月02日)

- 临县“2022晋绥情·阳光助学公益活动”捐助仪式举行(08月29日)

- 保德县“2022晋绥情·阳光助学公益活动”捐助仪式举行(08月26日)

- 石楼县“2022晋绥情·阳光助学公益活动”捐助仪式举行(08月26日)

冼星海与《黄河大合唱》

发布日期:2017-12-07 17:19 来源:延安鲁艺文化园区管理办公室 作者:郭燕

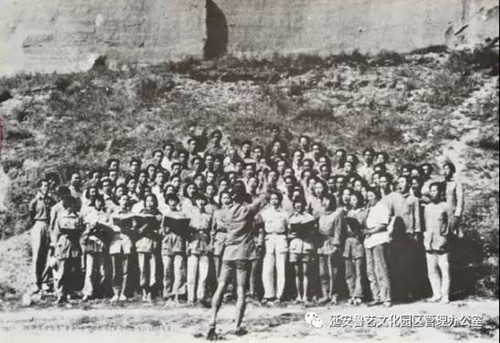

二十世纪三四十年代的延安城是歌声的海洋,从清晨到傍晚漫山遍野回荡着抗战的歌声,历史将这一特有的文化景观凝固在这样一幅画面上:在延安古城北门外鲁艺校舍的山坡上,一个身穿土布军衣、赤脚草鞋、俨然是一名音乐指挥者的人,他昂首挺胸,挥动着手臂,指挥着一群意气昂扬的青年引吭高歌,夕阳下的背影高大、优美,与青年们的朝气、活力一起感染着每一位在场的人。这幅画面上的人物就是冼星海和他的学生们,他们正在排练《黄河大合唱》。

冼星海指挥“鲁艺”合唱团排练《黄河大合唱》(1939年夏)

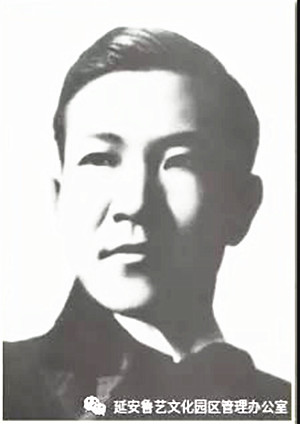

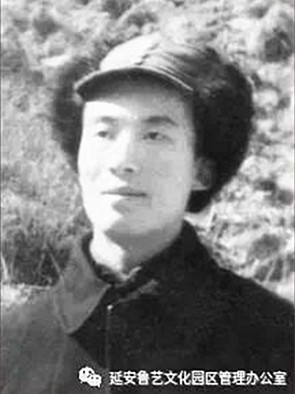

冼星海祖籍广东番禺,1905年出生在澳门一个星夜大海的渔船上,母亲给他取名为星海,他是个遗腹子,从小和母亲相依为命,酷爱音乐的星海在童年时代靠着母亲做佣工微薄的收入,开始了对音乐的追寻。

冼星海—因为诞生在星夜的大海上而得名

上世纪二十年代,中华大地军阀混战,外贼入侵,民不聊生,星海立志要用音乐拯救自己苦难的祖国和人民。他先后从广州到北平再到上海学习音乐。

冼星海在日记中这样写道:“我们要做普通人所不能做到的事情,而且要吃普通人所不能吃的苦,才是做成了一个可站立得住的所谓人,才算堪称为人。贝多芬何尝不是饱吃痛苦,履历厄运的人呢!然而他的不朽就在这里。所以学音乐的人啊,不要太过妄想,此后实际用功,负起一个重责,救起不振的中国,使她整个活波和充满生气。”

由于不满足于国内的学习环境,1930年,他告别母亲, 怀着用音乐救国的伟大抱负,来到巴黎求学。在巴黎,他吃尽人间苦难,饥饿无宿,求学无门时刻伴随着他,有好几次,他饿昏在巴黎街头,差点被铲尸车拉走,他在巴黎首要解决的是生存问题,不怕做任何下贱的工作,洗盘子的时间比拉琴的时间还多,在餐馆打工、在理发馆扫地,替别人守孩子看电话成为家常便饭,甚至街头拉琴卖艺糊口。

冼星海在法国巴黎(1930年--1935年)

“有几次又冷又饿,实在支持不住,在街上瘫软下来了。我那时想大概快要死了。”冼星海在他的回忆录里写道。他在巴黎的前三年,这种情况经常发生,但他从来没有放弃过成为伟大音乐家的梦想,从来没有忘记过含辛茹苦把自己养大的母亲和苦难深重的祖国。在极度悲惨的生活困境中,面对日寇入侵东北的悲惨消息,他创作了《风》、《游子吟》等作品,巴黎音乐界开始认识了这位来自中国的寒门学子。法国著名作曲家保罗•杜卡破例将冼星海招入巴黎音乐学院高级作曲班学习,当学校问他需要什么奖励时,他脱口而出两个字:饭票。

巴黎音乐学院高级作曲班师生合影(右二为冼星海,1935年)

1935年,冼星海回到了祖国,可是,他刚踏上一别六年多的国土,就看到了外国殖民者举鞭向着同胞脊背的猛烈抽打,使他心如刀绞,怒火难平。回到上海,和妈妈的一夕夕叙谈,更激发了他民族自尊和奋起救国的热情。他投身于抗日救亡歌咏运动中,从上海到武汉,他忙碌于车站、街头、工厂的工农当中,为他们教唱抗战歌曲,无数的苦难民众被星海的歌曲感染,积极投入到抗日救国的行列中。

1937年7月“卢沟桥事变”。8月,冼星海(左三)参加了上海话剧界救亡协会战时移动演剧第二队(后排左三为领队洪深),到各地宣传抗战。图为该队从上海出发前合影。

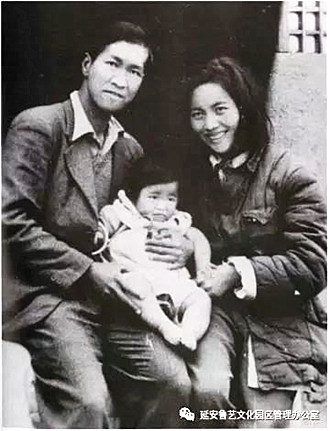

冼星海与夫人钱韵玲

1939年初,诗人光未然因在前线受伤,来到延安疗伤,冼星海前往医院看望他,两人在病榻上达成了再合作一把的意向,光未然将自己两次渡黄河以及在吕梁山区的战斗体验写成了四百行的长诗,他把冼星海与演剧三队的同志们请到他居住的窑洞里,在一盏极其昏暗的油灯旁,年轻的诗人用低沉的声音朗诵了《黄河船夫曲》《黄河颂》《黄河之水天上来》《黄水谣》《河边对口曲》《黄河怨》《保卫黄河》《怒吼吧,黄河!》八个部分的黄河大合唱的歌词。诗人的激情感染着窑洞里的每一个人,当诵咏声戛然而止的瞬间,冼星海噌地从地上站起,上前一把抓住歌词,激动的大声喊道:“我有把握把它写好!”冼星海回到他居住的土窑洞里,夜以继日地开始谱曲。他完全进入了一种难以抑制的精神状态,长时间的不休息,偶尔躺倒床上抱头沉吟一会,很快又从床上猛然窜起,继续谱曲。他喜欢吃糖果,但延安又买不到,于是光未然费了九牛二虎的力气给他弄来二斤白糖来代替。他写一会便抓一把白糖放进嘴里。夜深人静,炭火熄灭了,但这位音乐家的创作热情比炭火还要炽热。六个昼夜过去了,冼星海呕心沥血,完成了《黄河大合唱》八个部分的全部曲谱。1939年4月13日,《黄河大合唱》在陕公礼堂由演剧三队和鲁艺乐队联合首演,获得成功。1939年5月11日,在鲁艺成立一周年的音乐晚会上,冼星海亲自指挥百余人组成的合唱团演唱《黄河大合唱》,在雷鸣般的掌声中,毛泽东连声称赞:“好!好!好!”。当时,鲁艺没有大型管弦乐器的伴奏,他创造性地用口琴、京胡、锣鼓叉等中国传统乐器,夹杂着锅、碗、瓢、盆,创造出雄壮的、呼啸奔腾的浪涛般的声音来衬托黄河大合唱的演唱。周恩来为冼星海题词:“为抗战发出怒吼,为大众谱出呼声!”《黄河大合唱》一经在延安唱响,像黄河之水般汹涌澎湃,迅速响彻祖国的大江南北,它激励着无数华夏儿女投身民族解放的行列,奔向抗日的最前方!

1939年,光未然在延安留影

冼星海在窑洞中创作(1939年,延安)

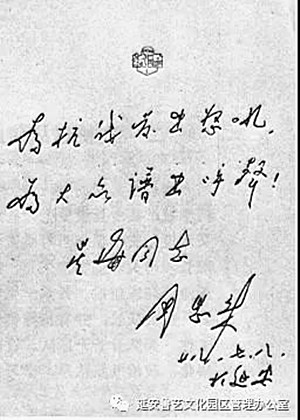

周恩来为冼星海题词(1939年7月8日)

冼星海、钱韵玲与女儿冼妮娜(1940年春在延安)

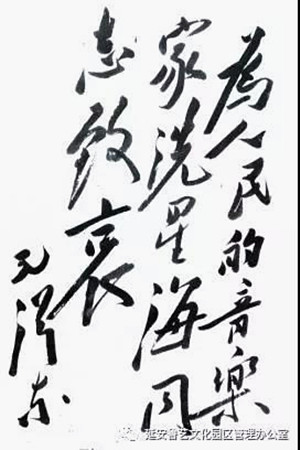

1940年5月,冼星海接受中央安排赴苏联考察电影事业的发展,他离开了心爱的学生、妻子和不满周岁的女儿。到苏联不久,赶上苏德战争爆发,为了不暴露身份,他化名黄训,流落在苏联。在饥寒交迫和疾病缠身中,他仍然坚持创作完成了《黄河大合唱》的交响乐等三十余部民族音乐作品。长期的跌沛流离和营养不良严重损害了他的身体,1945年10月30日,在中国人民夺取抗战胜利的狂欢日子里,在光明接替黑暗的黎明时刻,冼星海因肺病病逝于莫斯科,时年40岁。噩耗传回国内,鲁艺师生悲痛万分,中华大地痛失英才。毛泽东为冼星海题写挽词:“为人民音乐家冼星海同志致哀!”

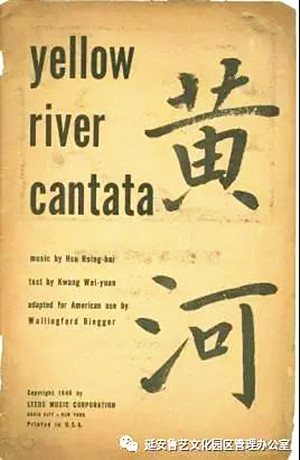

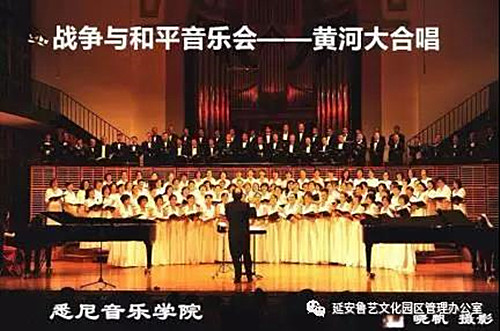

人民音乐家冼星海离开我们已经70多年了,但《黄河大合唱》仍然在全中国,全世界唱响。早在抗战时期,美国的一所大学里,学生们用英文演唱《黄河大合唱》;1949年,加拿大的音乐大厅里,美国黑人歌唱家保罗•罗伯逊演唱《黄河颂》;建国后,《黄河大合唱》在日本、美国、英国、澳大利亚等国的音乐殿堂久唱不衰。

70多年来,全中国,全世界发生了翻天覆地的变化,《黄河大合唱》之所以久唱不衰,唱响全世界,是因为它早已超出时间和空间,超越了民族和国家的界限,汇集成一种全人类爱好和平的人民共同的呼声,共同的民族大义精神。

冼星海与《黄河大合唱》,将永远被人们怀念和传唱。

延安冼星海馆

延安冼星海旧居

2005年,国家“一号工程”建设项目启动,对延安桥儿沟革命旧址核心区进行维修保护。2014年,中国革命艺术家博物院项目建设启动,对东山艺术家单体馆在原有旧址的基础上进行保护性修复。为凸显冼星海对中国革命所作出的贡献,对冼星海旧居进行维修保护和陈列布展,冼星海个人馆于2015年9月建成对外开放。

本站编辑 林子

主办:山西省晋绥文化教育发展基金会 晋ICP备15001143号-1

Copyright Shanxi Jinsui Culture Education & Development Foundation. ALL Rights Reserved

北京办公地址:北京市丰台区广安路9号院国投财富广场4号楼313/314 邮编:100073 电话:010-63395639/63395661 邮箱:sxjs93@163.com