- 牢记总书记的嘱托,大力弘扬吕梁精神(06月21日)

- 悼念王军大哥(06月11日)

- “土窑泥坯”到军博(05月28日)

- 晋绥情怀和“智慧乡村”(05月23日)

- 2018年基金会工作回顾(二)(05月14日)

- 2018年基金会工作回顾(一)(05月09日)

- 贺大姐和红军后代到卢氏(05月08日)

- 军刀的故事(05月06日)

- 一位海军将军的期盼……(04月23日)

- 祭奠归来随想!(04月18日)

你们是我们的血脉 你们是我们的心结(二)

发布日期:2016-10-28 11:40 来源:兴县新闻网 作者:白旭平 贺彩屏

再诉初心 再现忠魂---寻访兴县籍及在兴县工作过的南下干部战士之二

兴县新闻网讯(通讯员 白旭平 贺彩屏)2016年10月26日上午9时

范朴来了,李兴文来了,杨扬来了,薛有才来了,申再望来了,晋绥南下队伍中最小的战士当时只有9岁的陈雅琴阿姨来了……蓝天白云上,郁郁黑茶山上,一个小时之内签上了124位南下老晋绥的名字,他们的双脚站在蓉城大地,他们的根脉就像此时签下的一个个横竖撇捺竖弯钩组成的名字,早已长在了晋绥老区的黄河岸边上、黄土高地上,和同时签下的来自故乡晋绥兴县的七个名字,横连着横,竖接着竖,勾拉着勾,一百年不许变,二百年不许变,因为他们有着一个共同的名字“晋绥儿女”。

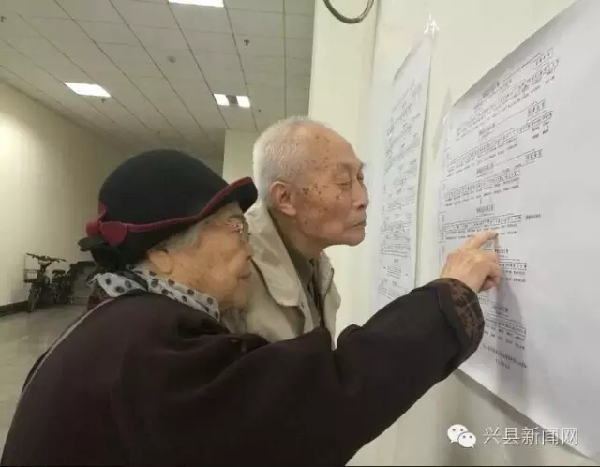

川音晋韵通过文艺老战士联谊会交响在一起,他们有的打车来,有的乘坐公交车来,有的老夫老妻搀扶着来,有的独自来,孙妈妈是坐着轮椅让保姆推着来了,还有一位伯伯是儿子用轮椅推着他来的。他们已年近古稀,不乏耄耋之年,他们甚至没有独自外出行走聚会的能力,即使有聚会也是一二十、二三十人的小聚,如此声势浩大的团聚只因为“晋绥儿女”四个大字,只因为晋绥老家的娘家人来看他们啦。

他们远离故乡实在是太久太久,有的从七十年前走出兴县南下,就再也没有回去过。男儿有泪不轻弹,只因未碰情深处,一条晋绥故乡娘家人来蓉寻找南下干部战士的消息,让他们马上触碰到窖藏六七十年那根最柔软的神经:站在圪梁梁上瞭望儿子远行的老母亲,难舍难分的新婚妻子,塞进怀里的牛鼻子鞋,来不及猜透的心事……三个月徒步的跋山涉水,就像小长征淬炼着扛枪时的决心,入党时的誓言。他们挺过来了,走过来了,入川站在川南大地上,这一站就是一个甲子,这一站就接近古稀。

一石激起千层浪,蹒跚的双腿一步穿越七十年,他们互相拥抱,深情握手,他们一步步走进聂耳厅,再诉初心互相鉴照来时的路。

上午10点整,“晋绥儿女 不忘初心”汇报会在雄壮的国歌声中开始,会议由范朴 先生主持。范朴,1948年参军入西北军政大学艺术学院学习美术,1949年随军南下。曾任四川美院院长。范朴 先生在主持词中深情讲到:我们晋绥的南下儿女入川60多年近70年来,曾在解放初期社会治安混乱,物质匮乏的情况下,在城市接管、恢复经济、剿匪平叛、下乡征粮、改造90余万起义部队中,及之后的几十年里,在各种岗位上全心全意地工作,把一起献给党,献给四川人民,作出了历史性的贡献。

兴县政协主席史小军代表兴县县委、县政府首先发言,“遥想火红的战争年代,晋绥等老区干部中佼佼者响应党中央号召,毅然告别故乡热土,南下西进川康,奉献青春,挥洒热血,为新中国的建立和建设做出了不可磨灭的贡献,同长征精神一样,南下干部的革命精神也成为当前领导人民攻坚克难、砥砺前行的强大动力。让我们一起不忘初心,共同前进。”

“不忘初心”成了这次联谊汇报的关键词,主题词。今年9月初晋绥儿女不忘初心寻根晋绥成员,四川雕塑艺术院教授范文即范朴的女儿讲述了寻根之旅经过。

任洪凌为“寻根之旅”PPT进行了解说。任洪凌的父亲曾经是晋绥七月剧社社长、晋绥文化服务团团长,晋绥文联文学部副部长,中共晋绥分局宣传部科长、成都市军管会新闻处处长,后任中共成都市委常委、宣传部长。任洪凌回忆,过去,我经常听到父母讲到北坡,北坡。北坡是个什么地方?去年我自己回去过兴县一趟,当时正在翻修,砖石遍地。今年9月2号再次回去,北坡翻修工程几近完工,在北坡父亲当宣传科长的院子里我感到非常亲切,背靠吕梁山,怀抱蔚汾河,我看的感动不已,想像着春来桃花盛开,秋至五谷飘香。父母原来还在过这么一个依山傍水的好地方,好风光。我们在号称晋绥活字典兴县民政局副局长的王波的带领下,来到黄河边,找寻父母的足迹。我默默得寻找漂流在黄河水里在也没能回来的我未见面的哥哥。至今村里的老人都记得,有一个鲁艺晋西北分院的女人,每天来到黄河边上哭喊被黄河水裹挟走的儿子,撕心裂肺的凄厉呼唤令人不忍视听。我还寻找在血腥岁月里被小感冒挟持走的姐姐临走前住着的土窑洞。我看到母亲和阿姨们歌舞过的七月剧社、鲁艺晋西北分院旧址,窑洞还在,却早已是荒草萋萋,藤蔓没胫了。想想她们漂泊进黄河水、黄土地里的嘹亮歌声,我心里一阵酸楚,热泪一滴一滴一行一行从我脸上流了下来,打湿了衣襟。想到父辈母亲不但把自己最美好的青春岁月献给了建立新中国,为此把自己的一双儿女也夭折在黄河边。他们这样做究竟是为了什么?此时此地,我恍然明白,他们之所以这样做是因为他们有初心,有宏愿。任洪凌讲着讲着数度哽咽,泪流满面。

寻根成员樊向群的父亲樊建德曾任晋绥边区高等法院秘书兼司法行政科长、党支部书记。南下入川后,接管了国民政府四川高等法院、成都地方法院和陕西高等法院。担任成都军管会司法处处长,川西人民法院常务副院长兼成都市人民法院院长。吉晓江的父亲叫吉喆,1937年12月至1938年12月担任中共晋西北区党委机关报《新西北报》总编辑。1940年9月参与筹建晋绥分局机关报《抗战日报》(后改为《晋绥日报》),任国际版主编,编辑部主任。1946年至1949年12月,在晋绥分局宣传部主管教育出版工作。南下后,历任成都市军管会出版处长,川西行署出版处处长,四川师范学院党委副书记、副院长。樊向群和吉晓江分别为寻根之旅做了补充讲述。三天的寻根之旅感慨无限,反复感喟的是:“我们是晋绥南下儿女的儿女,1612位先辈已渐行渐远。晋绥精神,南下精神,父母矢志不渝的初心,父母走过的足迹,我们不记录谁来记录!我们不传承谁来传承!”任洪凌说“这就是我们千里迢迢寻根之旅的全部意义!这份记忆永远滋养着我们,伴随我们的终生。”

会议观看主席台移动银幕放映中央电视台“探索发现”拍摄的《晋绥遗魂》,讲述晋绥革命陵园收迁迎回了从兴县20多处昔日战场散葬的500多位烈士遗骸的故事。124位八九十岁的白发老人几乎一动不动地坐在原席。亲历者伴随寻根之旅在心际再次亲历,讲述者在讲述中灵魂洗礼,倾听者在倾听中心灵升华,观影者抚今追昔,缅怀先烈,再铸忠魂。

会议最后齐唱国际歌,主持人关心年迈的老战友、老同事,请大家腿脚不太好的人不要站起来唱。可是,全场老晋绥、老南下、新晋绥,齐刷刷站立会场,歌声响彻川音聂耳音乐厅的每一个角落,余音飞出大厅,飞在潮湿的蓉城天空,飞在潮湿的晋绥人心际。(新华社客户端)

本站编辑 林子

主办:山西省晋绥文化教育发展基金会 晋ICP备15001143号-1

Copyright Shanxi Jinsui Culture Education & Development Foundation. ALL Rights Reserved

北京办公地址:北京市丰台区广安路9号院国投财富广场4号楼313/314 邮编:100073 电话:010-63395639/63395661 邮箱:sxjs93@163.com